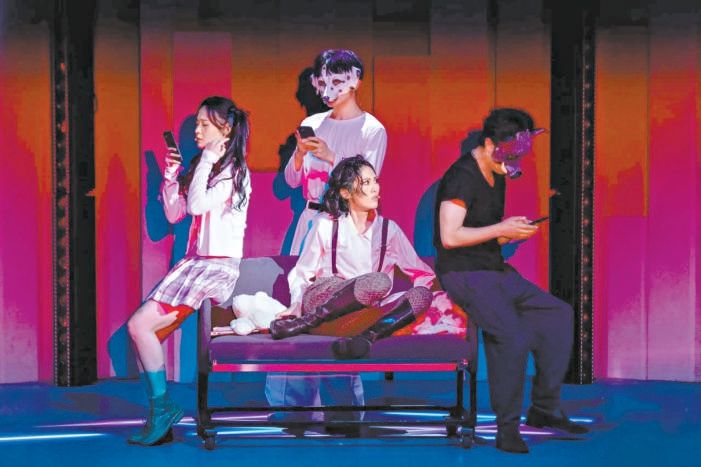

在華語音樂劇市場被IP改編與流量狂歡裹挾的當下,原創音樂劇《無法訪問》卻選擇以深刻嚴肅的社會議題破局,如同黑暗劇場中突然亮起的追光燈,照亮被遮蔽的殘酷現實。近日,由西戲出品、樊沖導演、徒有琴作曲、季小嵐作詞的國內首部以“網絡暴力”為題材的原創音樂劇《無法訪問》在北京天橋藝術中心上演,不僅對音樂劇主題進行了創新性探索,更對社會病癥采取了一次精準解剖。

《無法訪問》劇作以女作家林嘉怡因一句網絡牢騷卷入輿論旋渦為主線,將飯圈文化、資本操控、創作自由等社會切面編織成敘事迷宮。小說、現實、網絡,三重時空交織的敘事結構如同精密齒輪,既制造了燒腦的懸疑感,又形成對暴力循環的隱喻。在此次上演的2025升級版中,“如何呢,又能怎”以及各種短劇風臺詞、抖音熱舞、霸道總裁霸道語錄、飯圈PUA經典語錄等與時俱進的全新網絡熱梗,常常引發全場哄堂大笑。這種“糖衣藥片”式的表達策略,打破了傳統社會議題劇的說教模式,讓觀眾在笑聲中陷入沉思。更具深意的是,劇作并未停留在道德批判層面,而是通過林嘉怡最終創作反網暴小說《歡迎訪問》的情節,傳遞出“以善意對抗暴力”的救贖之道。

劇中人物的復雜性突破了非黑即白的框架:林嘉怡既是堅守藝術理想的創作者,也是被輿論反噬的受害者;李夢既是狂熱的追星少女,也是網暴的犧牲品;主編姜大海既是資本的傀儡,也是被時代裹挾的可憐蟲。四位優秀演員每人都分飾多角,在作家、粉絲、主編、偵探等角色間自由切換,用聲線、肢體、表情的微妙變化完成身份轉換。這種角色輪換的設計,精準揭示了網絡暴力“人人皆可成為加害者”的殘酷現實。正如劇中歌詞所唱:“這是一樁沒有兇手的謀殺案,但每個人都是兇手。”當觀眾看到同一演員前一秒還在飾演施暴的鍵盤俠,下一秒卻化身無助的受害者時,對暴力循環的認知便從理性理解升華為情感共鳴。

該劇音樂設計同樣展現出極強的創造力。作曲徒有琴將各種音樂形式熔于一爐,為不同時空賦予獨特聽覺標識:小說時空的古典懸疑旋律暗合推理氛圍,現實時空的都市流行曲風折射職場荒誕,網絡時空的賽博朋克節奏則外化虛擬世界的癲狂。

舞美設計也頗具匠心,鏡框式結構內幾乎無實體布景,卻在3DMapping技術加持下,讓“虛無”成為鋒利的表達。現實世界中的摩天大樓、網絡世界里的數據洪流、小說世界中的古堡謎案,都如同一個巨型3D投影盒沖擊到觀眾的眼前。當投影將網絡暴力的數字洪流投射在舞臺上,劇場似乎成為網暴發生的“現場”。

作為一部原創作品,《無法訪問》還有值得打磨提升的空間,但其最值得稱道之處,是成功實現了嚴肅社會議題的藝術轉化。作品深入探討了網絡暴力背后的社會心理機制,展現了音樂劇作為社會鏡子的可能性,證明音樂劇不僅可以提供娛樂,更應該承擔起反思現實、啟迪思考的文化責任。正如導演樊沖所言:“我們不想說教,而是讓觀眾看見暴力的全貌,那些隱藏在鍵盤后的悲傷底色,或許才是破解問題的起點。” 北京晚報 王潤