黑燈工廠、智能車間……隨著工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的快速發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,成為了企業(yè)提高生產(chǎn)效率和品質(zhì)、降低人工成本的“重要一員”。工人們的工作內(nèi)容也發(fā)生了翻天覆地的變化,變成了運(yùn)維工程師、設(shè)備保養(yǎng)工程師、系統(tǒng)開發(fā)工程師。于是,工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員等新職業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。

他們是怎樣“玩轉(zhuǎn)”機(jī)器人、讓“制造”變“智造”的?近日,記者走進(jìn)廉江市小家電企業(yè),一探究竟。

廣東華強(qiáng)電器集團(tuán)有限公司的生產(chǎn)車間里,臂式機(jī)器人正在它們各自的崗位上“忙碌”。

廣東華強(qiáng)電器集團(tuán)有限公司的生產(chǎn)車間里,臂式機(jī)器人正在它們各自的崗位上“忙碌”。

90多臺(tái)機(jī)器人每天生產(chǎn)12000臺(tái)電飯鍋配套五金件

“咔嚓、咔嚓……”廣東華強(qiáng)電器集團(tuán)有限公司的生產(chǎn)車間里,90多臺(tái)工業(yè)機(jī)器人忙碌地?fù)]舞著機(jī)械臂,擺臂機(jī)器人、關(guān)節(jié)機(jī)器人、送料機(jī)器人分工明確,準(zhǔn)確地抓握零件,精準(zhǔn)放到相應(yīng)的位置上。整個(gè)車間內(nèi),工人的身影并不多見。

華強(qiáng)電器集團(tuán)的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員符進(jìn)聰。

華強(qiáng)電器集團(tuán)的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員符進(jìn)聰。

在電飯鍋內(nèi)膽生產(chǎn)線,幾臺(tái)擺臂式機(jī)器人在它們各自的崗位上負(fù)責(zé)上料拉伸、沖邊成型、二次漲型、卷邊、沖壓水位線、壓邊等工作,一個(gè)個(gè)內(nèi)膽在運(yùn)輸帶上被依次加工,并被送往下一道工序。工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員符進(jìn)聰則站在一旁“監(jiān)管”機(jī)器人工作——觀察系統(tǒng)指數(shù)、調(diào)整參數(shù)、開展全檢工作。

“每天在機(jī)器人工作前,只要根據(jù)產(chǎn)品的高度、寬度等給它輸入口令,它就可以開始工作了。生產(chǎn)中我們還會(huì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整參數(shù),嚴(yán)格控制產(chǎn)品品質(zhì),差一根頭發(fā)絲的高度都不行。”符進(jìn)聰一邊觀察著設(shè)備,一邊對(duì)記者說(shuō)。

2022年,“85后”符進(jìn)聰入職華強(qiáng)電器集團(tuán)的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員崗位。此前沒有接觸過(guò)工業(yè)機(jī)器人的他可謂職場(chǎng)“小白”,但他勤學(xué)苦練,從零開始學(xué),刻苦鉆研,跟隨師傅學(xué)習(xí)實(shí)操,積極參加公司的培訓(xùn),短短三個(gè)月就“出師”。現(xiàn)在,他獨(dú)立負(fù)責(zé)生產(chǎn)線的運(yùn)行生產(chǎn)。

“就內(nèi)膽生產(chǎn)線來(lái)說(shuō),在引入擺臂機(jī)器人之前,一條生產(chǎn)線要12名工人,每人負(fù)責(zé)一個(gè)工序。2015年,企業(yè)開始智能化改造,陸續(xù)引入機(jī)器人生產(chǎn),12道工序經(jīng)過(guò)優(yōu)化整合,只需機(jī)器人開展4道工序,現(xiàn)在一個(gè)人就能負(fù)責(zé)整條生產(chǎn)線。”華強(qiáng)電器集團(tuán)廠長(zhǎng)陳惠漢介紹說(shuō),智能化改造前,五金車間共有220名工人,如今只需要62名。

來(lái)到保溫罩生產(chǎn)線,一臺(tái)臺(tái)關(guān)節(jié)機(jī)器人快速有序地忙碌著,幾秒鐘就能生產(chǎn)加工出一個(gè)保溫罩。按照一天8小時(shí)工作時(shí)間計(jì)算,人工生產(chǎn)約3000個(gè)配件,而自動(dòng)化生產(chǎn)可達(dá)5000-6000個(gè)。

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員宋日偉。

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員宋日偉。

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員宋日偉一個(gè)人可以盯著兩條生產(chǎn)線,每次換型號(hào)后只需調(diào)整好機(jī)器人的工作步點(diǎn),即可讓它們正常開展生產(chǎn)。而他則在產(chǎn)線外,關(guān)注著生產(chǎn)工序狀態(tài),同時(shí)可騰出雙手,提取產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。“主要是檢測(cè)保溫罩的高度,以及觀察沖底孔是否沖裁完整,從而判斷模具狀態(tài)。高度控制在公差范圍內(nèi),產(chǎn)品裝配配合度就好,對(duì)整機(jī)質(zhì)量有保障。”

在下一個(gè)工區(qū),機(jī)器人伸出長(zhǎng)長(zhǎng)的“手臂”,對(duì)生產(chǎn)好的保溫罩進(jìn)行碼垛,該機(jī)器人每天可以處理五六千個(gè)保溫罩,生產(chǎn)效率提升了一倍。

“整個(gè)公司只需要15名工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員,一個(gè)人可以同時(shí)看幾條生產(chǎn)線,人力成本節(jié)省了95%。”五金車間機(jī)械技術(shù)負(fù)責(zé)人韓興文說(shuō),在操作過(guò)程中,人、機(jī)器人、模具都需要不斷磨合。目前,經(jīng)過(guò)“傳幫帶”,15名工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員都已經(jīng)能夠獨(dú)當(dāng)一面。

搶抓數(shù)字化“風(fēng)口”實(shí)現(xiàn)鏈?zhǔn)礁咝мD(zhuǎn)型

機(jī)器人手臂整齊劃一高效作業(yè),生產(chǎn)線上連通著互聯(lián)網(wǎng),生產(chǎn)動(dòng)態(tài)在大屏幕實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)……

“工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用,讓公司邁開了智能自動(dòng)化生產(chǎn)步伐,大大提高了生產(chǎn)效率。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則是企業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要支撐,通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),可直接獲取每日生產(chǎn)數(shù)據(jù),一目了然。”廣東華強(qiáng)電器集團(tuán)有限公司總裁陸錫平在屏幕前向記者介紹了智能制造生產(chǎn)線+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)桿示范項(xiàng)目的成效。

近年來(lái),該公司累計(jì)投入超過(guò)一億元開展智能自動(dòng)化改造。改造后,車間實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的安全、標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能、快速、高效,大大降低了工傷事故的發(fā)生。

陸錫平表示,未來(lái),企業(yè)會(huì)不斷探索發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,繼續(xù)加大對(duì)智能自動(dòng)化產(chǎn)線的投入,建設(shè)自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)和感應(yīng)系統(tǒng),提高AI人工智能水平,爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)化生產(chǎn)。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面,企業(yè)也持續(xù)完善數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快數(shù)字化系統(tǒng)和平臺(tái)的應(yīng)用。

工業(yè)機(jī)器人的投入使用為廉江小家電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的氣象。這一幕同樣在威王集團(tuán)鋁制鍋膽生產(chǎn)車間上演,車間有多條生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,速度和產(chǎn)能大大提升……

在搶抓數(shù)字化“風(fēng)口”的當(dāng)下,廉江小家電產(chǎn)業(yè)集群正加快應(yīng)用自動(dòng)化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G等新一代信息技術(shù),向“數(shù)”而行,從“廉江制造”到“廉江‘智’造”,獲得工信部“國(guó)家級(jí)中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群”榮譽(yù)稱號(hào)。

今年7月,湛江市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作正式啟動(dòng),吹響了加快推進(jìn)我市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、推動(dòng)形成抓轉(zhuǎn)型強(qiáng)制造生動(dòng)局面的“集結(jié)號(hào)”。湛江重點(diǎn)圍繞水產(chǎn)、小家電、羽絨三大細(xì)分行業(yè),通過(guò)牽引單位組建“1+1+N”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)合體,擬在2年時(shí)間內(nèi)完成240家中小企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型改造工作,實(shí)現(xiàn)鏈?zhǔn)礁咝мD(zhuǎn)型。

如今,越來(lái)越多工廠融合使用工業(yè)機(jī)器人、智能傳感器、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)進(jìn)行智能激光焊接,對(duì)技術(shù)人員提出了更高要求。“自動(dòng)化、信息化、數(shù)字化正在飛速發(fā)展,未來(lái)像工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員、運(yùn)維員等新職業(yè)會(huì)不斷涌現(xiàn),我們企業(yè)也會(huì)不斷加強(qiáng)培訓(xùn),努力提升職工的技能水平。”陸錫平說(shuō)。

湛江機(jī)電學(xué)校智能制造系人才培養(yǎng)基地。

湛江機(jī)電學(xué)校智能制造系人才培養(yǎng)基地。

以“人才之力”扛起發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的大旗

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展,一批又一批新職業(yè)獲得國(guó)家“認(rèn)證”。新職業(yè)名單的“擴(kuò)列”,恰好回應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)新型人才的渴求,有望引導(dǎo)越來(lái)越多的從業(yè)者投入新的市場(chǎng)藍(lán)海中,促進(jìn)人才隊(duì)伍高質(zhì)量發(fā)展。

湛江職業(yè)院校積極對(duì)接新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)、新職業(yè)等對(duì)技術(shù)技能人才培養(yǎng)的新需求,著力為產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)“新工匠”,為新質(zhì)生產(chǎn)力提供強(qiáng)有力的技能人才支撐。

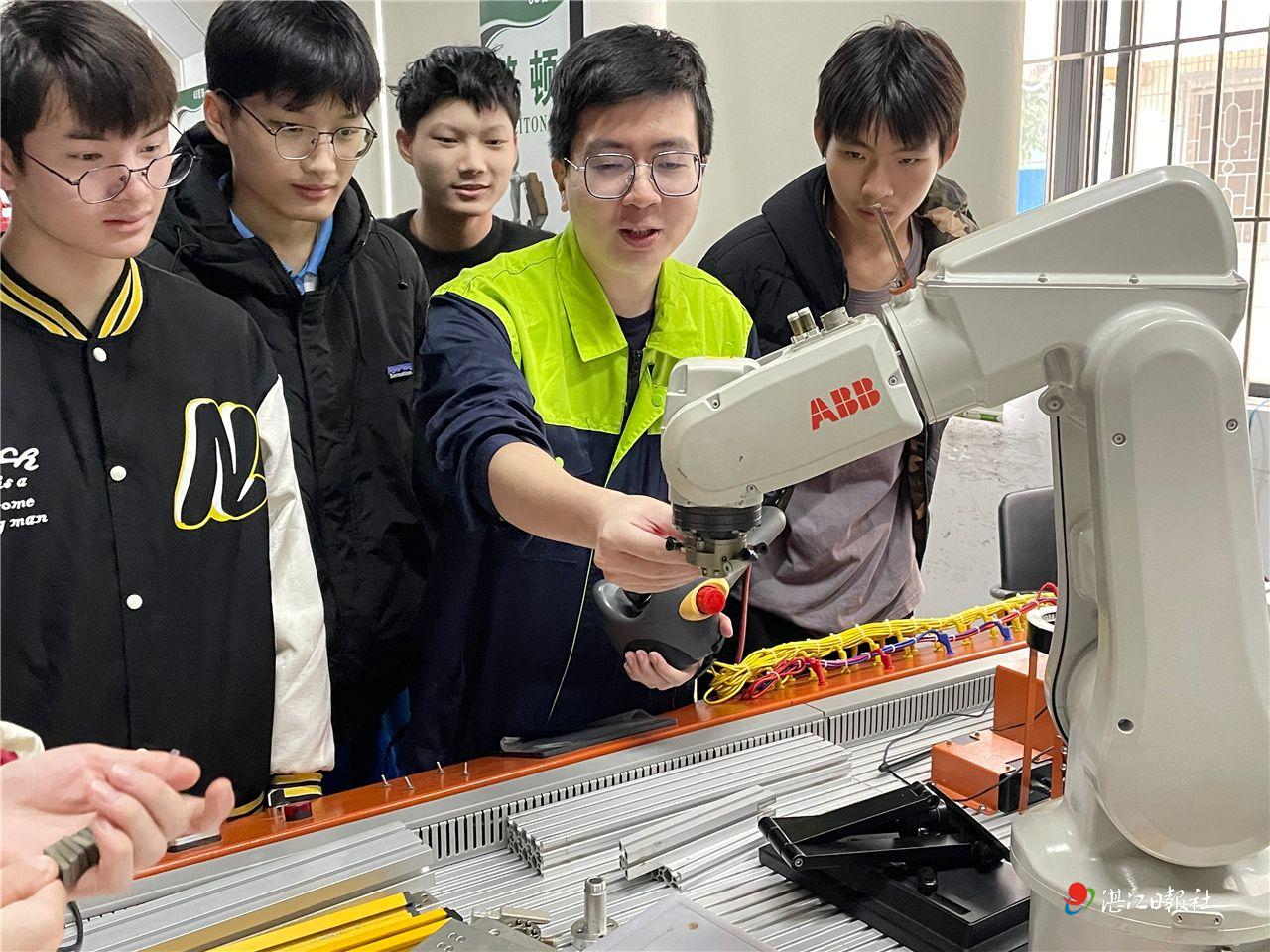

湛江機(jī)電學(xué)校陳偉國(guó)老師在智能制造系人才培養(yǎng)基地實(shí)訓(xùn)室指導(dǎo)學(xué)生操作。

湛江機(jī)電學(xué)校陳偉國(guó)老師在智能制造系人才培養(yǎng)基地實(shí)訓(xùn)室指導(dǎo)學(xué)生操作。

在湛江機(jī)電學(xué)校的工業(yè)機(jī)器人實(shí)訓(xùn)中心,學(xué)生們正在老師的指導(dǎo)下,學(xué)習(xí)掌握工業(yè)機(jī)器人的基本操作。

“我們學(xué)校從2021年開始招收工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用專業(yè)的學(xué)生,設(shè)置了工業(yè)機(jī)器人基本操作與編程課程、電力拖動(dòng)課程等。每年招兩個(gè)班,約100名學(xué)生。”湛江機(jī)電學(xué)校工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用專業(yè)的薛曉藝?yán)蠋熃榻B說(shuō),學(xué)校還與企業(yè)開設(shè)“合作訂單班”,其中就有與佛山市國(guó)星光電股份有限公司合作開設(shè)的“國(guó)星光電工業(yè)機(jī)器人班”,定向?yàn)槠髽I(yè)培養(yǎng)人才。

該校黨委書記王安賢表示,學(xué)校依托湛江機(jī)電職教集團(tuán),加強(qiáng)“校政企行”四方聯(lián)動(dòng),引進(jìn)社會(huì)資金近1000萬(wàn),建設(shè)智能制造等6大人才培養(yǎng)基地,為培養(yǎng)工匠型技能人才奠定基礎(chǔ)。2024年,學(xué)校智能制造系培訓(xùn)學(xué)生選手榮獲“一帶一路”暨金磚國(guó)家技能發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新大賽中國(guó)區(qū)決賽銀獎(jiǎng)。

湛江市技師學(xué)院里,該校現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)系副主任李壯、人工智能產(chǎn)業(yè)系工業(yè)機(jī)器人專業(yè)帶頭人楊創(chuàng)老師正帶著學(xué)生開展工業(yè)機(jī)器人裝調(diào)實(shí)訓(xùn)。

今年3月,李壯、楊創(chuàng)榮獲2023年享受國(guó)家政府特殊津貼人員的榮譽(yù)。在學(xué)校大師工作室的“傳幫帶”和老師的指導(dǎo)下,該校學(xué)生也紛紛在各大專業(yè)比賽中斬獲佳績(jī)。2023年7月,在廣東省行業(yè)企業(yè)技能大賽——廣東省工業(yè)機(jī)器人焊接職業(yè)技能競(jìng)賽中,該校教師選手蘇玉權(quán)斬獲一等獎(jiǎng),成為“廣東省技術(shù)能手”。該校在廣東省智能復(fù)合機(jī)器人裝調(diào)與應(yīng)用職業(yè)技能競(jìng)賽中派出的3名學(xué)生選手全部獲獎(jiǎng)。

近年來(lái),湛江堅(jiān)持實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本、制造業(yè)當(dāng)家,加快建設(shè)高水平現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。“湛江制造”的發(fā)展,離不開高水平技工隊(duì)伍的支撐。

新職業(yè)打開的“新賽道”,要想變成年輕人成長(zhǎng)的“康莊大道”,還需要各方面一齊努力。為此,湛江大力發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育,推動(dòng)產(chǎn)教融合、科教融匯,學(xué)校、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)協(xié)同育人,建設(shè)產(chǎn)教聯(lián)合體、技能大師工作室,“訂單式”培養(yǎng)制造業(yè)急需緊缺高技能人才、卓越工程師。目前,湛江市技能人才總量達(dá)114.34萬(wàn)人,其中高技能人才42.63萬(wàn)人,占比37.28%,為湛江市發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)、培育新質(zhì)生產(chǎn)力提供技能支持和人才保障。

新職業(yè)的興起是新經(jīng)濟(jì)活力奔涌的生動(dòng)例證。只有跟上新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)的步伐,才能探索未來(lái)更多的可能。湛江將聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié),定期編制發(fā)布高端人才、緊缺人才目錄,編制人才分布地圖,加大產(chǎn)業(yè)人才引進(jìn)儲(chǔ)備,全鏈條發(fā)力優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境,打造人才集聚“強(qiáng)磁場(chǎng)”,讓新職業(yè)的從業(yè)人員能夠在行業(yè)風(fēng)口上展翅翱翔。