繁忙的湛江港集裝箱碼頭,一艘艘巨輪停泊,集裝箱層層疊疊。記者張鋒鋒 攝

在海邊長大的湛江人,心中都有一座“湛江港”。

70年前,一支來自全國各地的萬人建港隊伍義無反顧集聚祖國大陸最南端的城市——湛江,搬石運(yùn)沙、士氣高昂,將汗水凝成華章,用智慧寫就奇跡,使荒蕪灘涂崛起一座新中國南方大港。

如今,千帆競發(fā),百舸爭流,湛江從這里走向深藍(lán),聯(lián)通世界。老一輩筑港人“自力更生、攻堅克難”的精氣神也注入到湛江的血脈里,成為湛江振興發(fā)展的原動力。

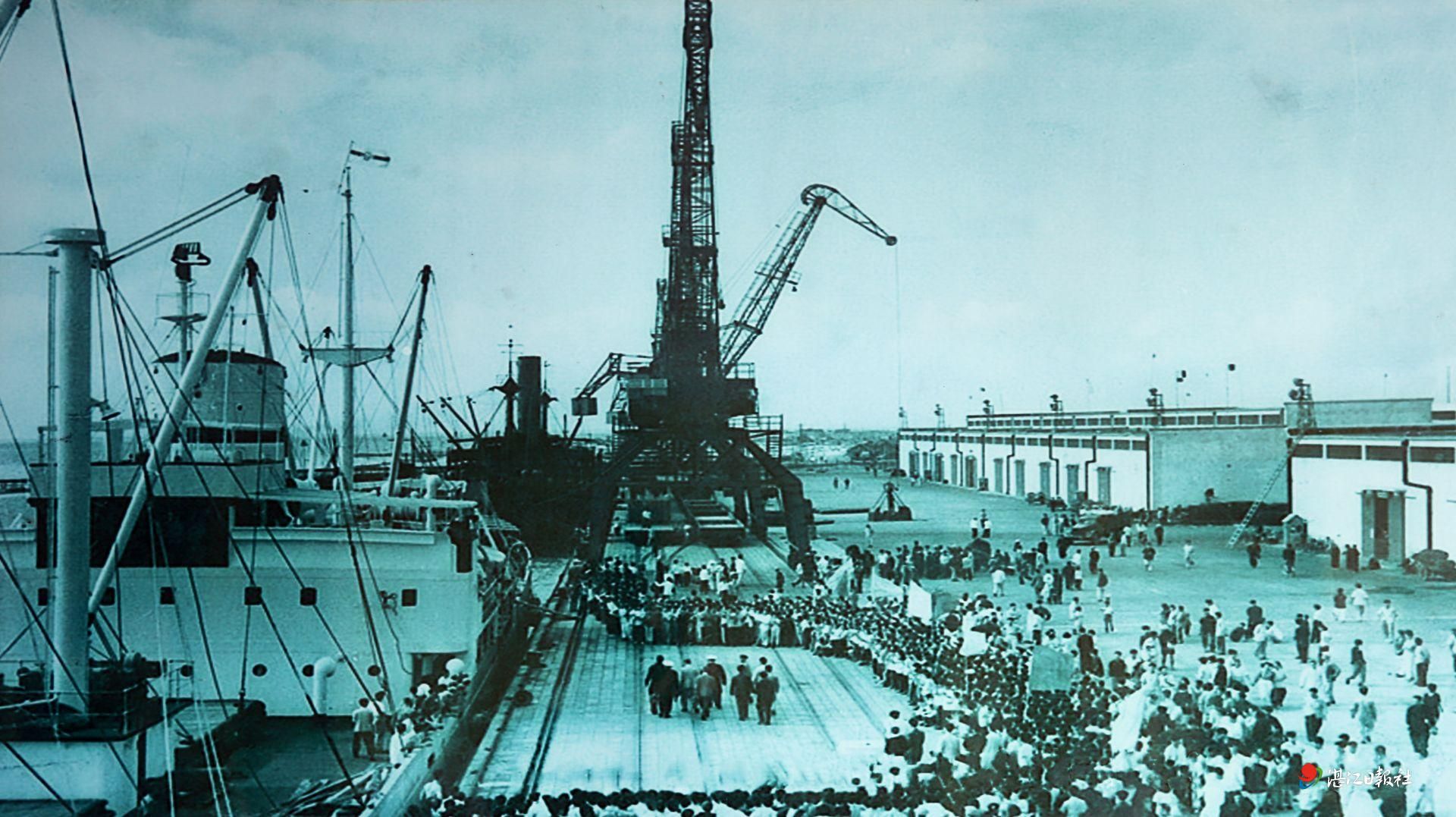

1956年12月27日,湛江港召開盛大的“慶祝湛江港提前使用大會”。

1、萬人建港“大會戰(zhàn)” 一年筑就2個萬噸級泊位

92歲高齡的湛江港務(wù)局原工會主席林世英依然清晰地記得,1956年5月1日,湛江港到處熱鬧非凡、人人激動振奮的場面——

當(dāng)天,新中國成立后第一個自行設(shè)計、建造的現(xiàn)代化深水海港——湛江港宣告誕生!

“萬人會戰(zhàn),短短一年時間,就‘造’出了一座新中國南方大港,2個萬噸級泊位及相應(yīng)設(shè)施提前建成投產(chǎn)!”75歲的湛江港退休職工陳立新也清楚地記得孩提時期的這一件盛事。

那時,他遠(yuǎn)遠(yuǎn)感受著父親和眾多碼頭工人的喜悅,也在心里埋下了一顆“爭當(dāng)港口人”的種子。學(xué)成歸來后,他如愿進(jìn)入湛江港工作,奮斗一線,又鉆研湛江港發(fā)展數(shù)十載,一沓沓厚厚的手稿、出版的一本本書,皆記錄下他對湛江港的深情。

“湛江港的建設(shè),從一開始就牽動人心。”陳立新緩緩道出港口在曲折中新生的歷史——新中國成立初期,全國百廢待興,為盡快恢復(fù)經(jīng)濟(jì),國家開始實(shí)施第一個五年計劃,其中一個重點(diǎn)項(xiàng)目就是建設(shè)湛江港。

在此之前,我國沒有建設(shè)過一座像樣的港口,如何規(guī)劃和設(shè)計一座具有國際水平的港口,當(dāng)時國內(nèi)還沒有先例。是自己建設(shè)還是請外國援建?中央提出,湛江港的建設(shè)必須是“中國第一個自己規(guī)劃、自己設(shè)計、自己施工的現(xiàn)代化港口”。

當(dāng)時,抗美援朝戰(zhàn)爭剛剛結(jié)束,人力、財力、物力都極端缺乏,港口的建設(shè)難之又難。但為了今后不受制于人和掌握自己港口的主權(quán),再難也要迎難而上。

在黨和國家的號召下,參與建港的老職工們手上拿著一張湛江地圖,義無反顧地從四面八方趕來。

繁忙的施工現(xiàn)場。

在外航道作業(yè)的挖泥船。

工地上,上萬名建設(shè)者晝夜奮戰(zhàn),從全國各地調(diào)集的7萬噸鋼材、水泥等大量物資通過黎湛鐵路源源不斷運(yùn)進(jìn)來,拖輪、挖泥船、泵船、打樁機(jī)、起重機(jī)等各種大型設(shè)備抵達(dá)工地,湛江本地組織的1000多輛牛車和200多艘木船,也熱熱鬧鬧開到建設(shè)現(xiàn)場。一場聲勢浩大的建港萬人大會戰(zhàn)拉開序幕。

從小參加革命的林世英,1953年被分配到湛江港工作,見證了建港初期自力更生、艱苦奮斗的歲月。她負(fù)責(zé)后勤保障工作,工地上哪里需要人手,她就往哪里調(diào)配,為前線解除后顧之憂。

1955年7月31日,湛江港建設(shè)工程正式破土動工。1956年5月1日,第一個萬噸級泊位建成,并提前投入使用,同年6月又一個萬噸級泊位建成,湛江港第一作業(yè)區(qū)大體成型。

“中國第一座大型現(xiàn)代化萬噸級海港,以如此驚人的速度建成,實(shí)為一件非常了不起的事情,大長了中國人的精氣神!”陳立新滿臉自豪。

建起了初具規(guī)模的現(xiàn)代化港口碼頭。

2、智慧與汗水鑄就奇跡 攻堅克難破局突圍

湛江港建港紀(jì)念碑上,碑體浮雕生動再現(xiàn)了工人挑土筑堤的場景;港口博物館里,陳列著建港初期的各種工具、工裝和日記本,記錄著“手挖肩扛”的歲月;發(fā)黃的《人民日報》上,刊登著湛江港“建港八姐妹”的傳奇……這些無不見證著那段令人難忘的建港歷史。

“碼頭的第一根樁,打得實(shí)在艱難。”陳立新回憶道。湛江港碼頭采用當(dāng)時世界最先進(jìn)的高樁框架式結(jié)構(gòu),需要在深水碼頭打下858根長25米、重13.5噸的鋼筋混凝土樁,樁的長度為中國建筑史上最長記錄。但這里地質(zhì)復(fù)雜、異常堅硬,兩天才打1根樁,按這個速度,得三年才能打完。

最后,總工程師譚真綜合職工群眾的建議,發(fā)明了世界建港史上從沒采用過的“鋼樁沖搗孔打樁法”。技改后,每天打7根,效率大大提高,還能減少斷樁節(jié)約成本,僅用三個月就完成打樁任務(wù)。

打樁問題解決后,又面臨著航道疏浚的難題。1955—1957年,疏浚工程實(shí)際挖泥量達(dá)550萬立方米,大約需要21.15萬輛大型渣土車才能運(yùn)完。挖土量大,調(diào)來的船挖泥力量不夠,工程局就組織人員到海南島打撈“漢口號”等在海底躺了10年以上的沉船,并用兩個多月自己動手修復(fù)。

陳立新的父親原是舊碼頭工人,開港時成為最早的一批職工。在陳立新的眼里,像父親這樣平凡的一線裝卸工人,卻常常在繁重的體力勞動中迸發(fā)出令人驚嘆的智慧。

有條件要上,沒有條件創(chuàng)造條件也要上!他們發(fā)明“連環(huán)起吊法”,利用廢舊鋼絲繩編成網(wǎng)兜,便利鐵礦石快速裝卸;用竹篾編織成“竹籠”填充石塊,替代進(jìn)口鋼材,成功加固碼頭基礎(chǔ);在沒有大型起重設(shè)備的情況下,用木樁和滑輪組完成沉箱安裝,被譽(yù)為“中國工人的智慧結(jié)晶”……就這樣,“土法上馬”攻克了一個個技術(shù)難關(guān)。

原湛江港務(wù)局副局長陳世英接受記者采訪。記者殷翊展 攝

“在物質(zhì)匱乏時靠雙手創(chuàng)造奇跡,在技術(shù)封鎖中以智慧突破難關(guān),在時代變革中始終服務(wù)國家需要,這是湛江港人始終所堅持的。”84歲的原湛江港務(wù)局副局長陳世英1968年進(jìn)入港口工作,見證了湛江港的飛速發(fā)展。

走過一段漫長而艱苦的歲月,湛江港已成為目前華南地區(qū)唯一具備接卸滿載40萬噸級船舶的世界級深水港。“科技越來越發(fā)達(dá),港口也從人力為主逐漸發(fā)展到機(jī)械為主,甚至實(shí)現(xiàn)無人化操作,這是時代進(jìn)步、社會進(jìn)步、國家富強(qiáng)的表現(xiàn)。”陳世英說,希望年輕人用智慧讓港口變得更智能、更高效。

湛江港寶滿集裝箱碼頭一角。

湛江港寶滿集裝箱碼頭一角。

3、做好“傳幫帶” 幫助年輕人快速成長

“筑港老一輩人那自力更生、艱苦奮斗、勇于創(chuàng)新、無私奉獻(xiàn)的精神,在湛江港的建設(shè)歷程中得到了充分體現(xiàn),也為我的工作和生活帶來了深遠(yuǎn)的影響。”湛江港集團(tuán)鐵路分公司楊向東說。

楊向東是在建港故事的浸潤下長大的。小時候,筑港老職工常受邀到學(xué)校宣講,老一輩港口人屢屢創(chuàng)造奇跡的故事總讓楊向東聽得入了迷。“老一輩港口人總把‘不可能’變成‘可能’,這種精神讓我深受觸動,我希望自己也能像他們那樣。”楊向東說。

在港口兢兢業(yè)業(yè)工作一輩子的父親也是楊向東心目中的“偶像”。在他看來,當(dāng)鉗工的父親手中的各種維修工具有一種神奇的“魔力”:小時候鑰匙弄丟了,父親用一些鐵片銅片敲敲打打就造出了一把鑰匙;自己淘氣把鬧鐘拆了裝不回來,父親總能想辦法修好;用點(diǎn)檢錘沿著火車車卡一路敲過去,光聽聲音就能知道哪里出了故障……這也培養(yǎng)起了他對維修的興趣。

在往后的歲月當(dāng)中,他也果真朝著這個方向努力:在一線創(chuàng)新攻堅34年,從一名機(jī)修“小白”成長為能處理機(jī)車各種疑難雜癥的“急診醫(yī)生”,并先后獲得南粵工匠、廣東省勞動模范等榮譽(yù)稱號。

他的成長歷程,也是對技術(shù)的執(zhí)著和鉆研的過程。“半路出家”的他當(dāng)時完全是個“門外漢”。但他憑著骨子里的“倔”,啃圖紙、學(xué)理論、向老師傅“偷師”,逐漸成長為能處理各種機(jī)車疑難雜癥的“機(jī)車達(dá)人”。“只要肯鉆研,就沒有克服不了的困難。”

這些年,楊向東一直用實(shí)際行動傳承并發(fā)揚(yáng)著老一輩筑港人勇于創(chuàng)新、敢于突破的精神,帶領(lǐng)團(tuán)隊成立了“向東工作室”,以技術(shù)創(chuàng)新為核心,集中攻克技術(shù)難題。僅僅近三年,他們通過自主大輪修,就完成了3臺次機(jī)車的維修任務(wù),節(jié)約外送費(fèi)和修理費(fèi)120萬元。面對復(fù)雜的機(jī)車故障,他與團(tuán)隊開發(fā)了“防撞土擋系統(tǒng)”,通過技術(shù)創(chuàng)新提升了港口鐵路運(yùn)輸?shù)陌踩浴?/p>

眼下,湛江港正處于快速發(fā)展階段,港口基礎(chǔ)設(shè)施不斷升級,智能化建設(shè)步伐加快。楊向東希望繼續(xù)帶領(lǐng)“向東工作室”團(tuán)隊,圍繞港口的智能化和高效化開展技術(shù)創(chuàng)新,為港口的高效運(yùn)營提供技術(shù)支持。“年輕人是港口的希望,我也將通過‘傳幫帶’工作,幫助年輕人快速成長,為港口的發(fā)展培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。”

4、站在“巨人”肩膀上 傳承好工匠精神

乍暖還寒時節(jié),湛江港集團(tuán)散雜貨分公司王元芬肩背工具包,頂著寒風(fēng)在碼頭巡檢,不時掏出工具對身邊的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行“體檢”。

這是她的工作日常。當(dāng)前,碼頭大型機(jī)械設(shè)備檢修現(xiàn)場,女維修工的身影并不多,王元芬卻數(shù)十年如一日堅持穿梭在這些“大家伙”之間。高達(dá)幾十米的門吊需要搶修,她二話不說就爬;翻車機(jī)系統(tǒng)設(shè)備壞了,需要鉆入地下十多米伸手不見五指的坑道,她也不帶猶豫。為此,她得了個“港口女漢子”的雅稱。

“其實(shí)這是老一輩筑港人最基本的精神——永遠(yuǎn)服從大局、服務(wù)大局。老一輩人常常把港口的機(jī)械設(shè)備看得比自己的生命還要重。”王元芬笑稱。

她還記得,自己剛參加工作那年,臺風(fēng)來襲,她本想著休假,但當(dāng)裝卸工的父親知道后很生氣:“防臺風(fēng)要全員上陣,你這觀念不行。”她當(dāng)即騎上自行車趕往碼頭參與防臺風(fēng)工作。自此之后,她牢牢記住了父親的教誨——“一切行動聽指令”。

在湛江港的檔案室,有一張泛黃的老照片,照片上“三八紅旗班”的8名女工站在門機(jī)樓梯上,意氣風(fēng)發(fā)。這張照片一直激勵著王元芬成為更優(yōu)秀的人。

“以前碼頭一線有不少女工,就連門吊司機(jī)中也有很多女同胞。幾十米高的門吊,她們照樣上!”談起這些前輩,王元芬的語氣滿是自豪,“我們現(xiàn)在是站在巨人的肩膀上,我所能做的就是不斷提高技術(shù)和能力水平,弘揚(yáng)、傳承好工匠精神。”

經(jīng)過不懈的刻苦鉆研,王元芬一步一個腳印,從初級工到中級工,從技師到高級技師,去年更是被授予“全國五一勞動獎?wù)隆薄D壳埃M蛱丶壖紟煱l(fā)起“進(jìn)攻”。

這位“技術(shù)能手”現(xiàn)在還成為“王元芬創(chuàng)新工作室”的領(lǐng)銜人,帶出一支技術(shù)過硬的團(tuán)隊,破解了設(shè)備運(yùn)行、生產(chǎn)管理中遇到的諸多難題。她領(lǐng)銜的工作室工作室成立以來,技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目取得經(jīng)濟(jì)效益超千萬元,有3項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目獲得市級以上技術(shù)創(chuàng)新成果獎,9項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目獲得湛江港集團(tuán)技術(shù)創(chuàng)新成果獎,3項(xiàng)獲得實(shí)用型專利證書及1項(xiàng)發(fā)明專利證書。

王元芬是團(tuán)隊的“定海神針”,她總是和同事打成一片,和年輕人交流討論,相互學(xué)習(xí)、互相配合,碰撞出更多智慧的“火花”,共同當(dāng)好港口設(shè)備高效運(yùn)行的守護(hù)者。

未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載